дёҖгҖҒиў«йҒ—еҝҳзҡ„еҘҘиҝҗйҒ—дә§пјҡжӢ”жІізҡ„еүҚдё–д»Ҡз”ҹ

жӢ”жІізҡ„иө·жәҗеҸҜиҝҪжәҜиҮідёӯеӣҪжҳҘз§Ӣж—¶жңҹпјҢжңҖеҲқжҳҜжҘҡеӣҪж°ҙеёҲи®ӯз»ғ вҖңй’©жӢүжӢ’ж•ҢвҖқ жҲҳжңҜзҡ„еҶӣдәӢйЎ№зӣ®гҖӮеҲ°дәҶе”җд»ЈпјҢиҝҷйЎ№иҝҗеҠЁжј”еҸҳдёә вҖңиғҢеҜ№иғҢжӢүжӢҪж•°зҷҫжқЎе°ҸзҙўвҖқ зҡ„ж°‘дҝ—жҙ»еҠЁпјҢз”ҡиҮіиў«иөӢдәҲзҘҲжұӮдё°е№ҙзҡ„д»ӘејҸж„Ҹд№үгҖӮ1900 е№ҙе·ҙй»ҺеҘҘиҝҗдјҡдёҠпјҢжӢ”жІійҰ–ж¬ЎжҲҗдёәжӯЈејҸжҜ”иөӣйЎ№зӣ®пјҢдёҺз”°еҫ„гҖҒ游泳并еҲ—пјҢзӣҙеҲ° 1920 е№ҙеӣ 规еҲҷдәүи®®йҖҖеҮәеҘҘиҝҗиҲһеҸ°гҖӮ

1981 е№ҙпјҢжӢ”жІіеңЁйҰ–еұҠдё–иҝҗдјҡдёӯйҮҚиҺ·ж–°з”ҹгҖӮдёҚеҗҢдәҺзЎ¬ең°жӢ”жІіпјҢдё–иҝҗдјҡйҮҮз”Ё вҖңиҚүең°жӢ”жІівҖқ еҪўејҸ вҖ”вҖ” еңЁеӨ©з„¶иҚүзҡ®дёҠиҝӣиЎҢпјҢ8 дәәеҲ¶йҳҹдјҚжҢүдҪ“йҮҚеҲҶзә§пјҢдҪҝз”Ё 35 зұій•ҝгҖҒе‘Ёй•ҝ 12.5 еҺҳзұізҡ„дё“дёҡйә»з»іпјҢдёӯеҝғзӮ№жӢүиҝҮе·ұж–№ 4 зұіж Үи®°зәҝеҚіиҺ·иғңгҖӮиҝҷз§Қ вҖңжҺҘең°ж°”вҖқ зҡ„з«һжҠҖеҪўејҸпјҢи®©жӢ”жІід»ҺеҚ•зәҜзҡ„еҠӣйҮҸжҜ”жӢјеҚҮзә§дёәжҲҳжңҜгҖҒдҪ“иғҪдёҺеӣўйҳҹеҚҸдҪңзҡ„з»јеҗҲиҫғйҮҸгҖӮ

дәҢгҖҒиҚүең°жӢ”жІізҡ„зЎ¬ж ёи§„еҲҷпјҡд»ҺжҲҳйқҙеҲ°ж— еЈ°жҲҳеңә

дё–иҝҗдјҡжӢ”жІіжҢүйҮҚйҮҸзә§еҲ’еҲҶпјҢеҰӮз”·еӯҗ 640 е…¬ж–Өзә§гҖҒеҘіеӯҗ 500 е…¬ж–Өзә§зӯүгҖӮе…ЁйҳҹдҪ“йҮҚдёҖж—Ұ вҖңи¶…йҮҚвҖқпјҢзӣҙжҺҘе°‘дёҖдәәдёҠеңәпјҢиҝҷиҰҒжұӮйҳҹдјҚеңЁйҖүжқҗж—¶зІҫеҮҶи®Ўз®—еҠӣйҮҸдёҺйҮҚйҮҸзҡ„е№іиЎЎгҖӮиҝҗеҠЁе‘ҳй…ҚеӨҮзҡ„иҚүең°дё“з”ЁжҲҳйқҙйҮҚиҫҫ 3 е…¬ж–ӨпјҢйһӢеә•й“ҒзүҮеҸҜжүҺиҝӣиҚүзҡ®еҪўжҲҗ вҖңдәәиӮүй”ҡзӮ№вҖқпјҢжҠ“ең°еҠӣжҳҜжҷ®йҖҡиҝҗеҠЁйһӢзҡ„ 3 еҖҚд»ҘдёҠгҖӮ

ж— еЈ°жҲҳеңәзҡ„жҜ«зұізә§еҚҸдҪң

дёҚеҗҢдәҺеёёи§Ғзҡ„е‘җе–ҠеҠ©еЁҒпјҢдё–иҝҗдјҡжӢ”жІіе…ЁзЁӢиҝ‘д№ҺйқҷйҹігҖӮиҝҗеҠЁе‘ҳйҖҡиҝҮз»ізҙўйңҮеҠЁж„ҹзҹҘиҠӮеҘҸпјҢж•ҷз»ғд»…з”ЁжүӢеҠҝжҢҮжҢҘпјҢиҰҒжұӮеҠЁдҪңж•ҙйҪҗеҲ° вҖңеғҸдёҖдёӘдәәеңЁжҜ”иөӣвҖқгҖӮж ёеҝғжҠҖе·§ вҖң腰马еҗҲдёҖвҖқ иҰҒжұӮдҫ§иә«дёӢжІүеҪўжҲҗзЁіе®ҡеҠӣзҹ©пјҢиҖҢ вҖңдёүж®өејҸеҸ‘еҠӣвҖқпјҲеј•з»іи“„иғҪвҶ’ж ёеҝғй”Ғзҙ§вҶ’еҗҢжӯҘеҶІжӢүпјүжӣҙе°ҶеҠӣеӯҰеҺҹзҗҶеҸ‘жҢҘеҲ°жһҒиҮҙгҖӮ

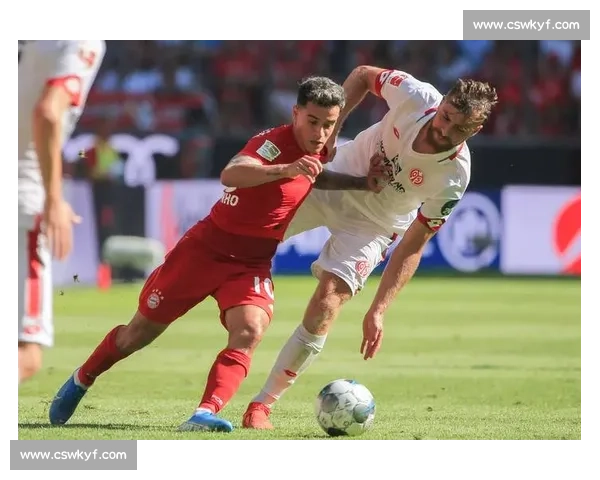

йӣЁеӨ©йҸ–жҲҳзҡ„жһҒйҷҗиҖғйӘҢ

жҲҗйғҪдё–иҝҗдјҡеҘіеӯҗ 500 е…¬ж–Өзә§еҶіиөӣеңЁжҡҙйӣЁдёӯиҝӣиЎҢпјҢдёӯеӣҪеҸ°еҢ—йҳҹеҮӯеҖҹж•°жңҲзҡ„йӣЁеӨ©жЁЎжӢҹи®ӯз»ғпјҢд»Ҙ 3:0 е®Ңиғңз‘һеЈ«йҳҹпјҢе®һзҺ°дё–иҝҗдјҡе…ӯиҝһеҶ гҖӮйҳҹе‘ҳз”°еҳүи“үиөӣеҗҺиЎЁзӨәпјҡвҖңз»іеӯҗжү“ж»‘ж—¶пјҢжҲ‘们йқ еҪјжӯӨзҡ„е‘јеҗёйў‘зҺҮдҝқжҢҒеҗҢжӯҘпјҢиҝҷе°ұжҳҜеӣўйҳҹзҡ„еҠӣйҮҸгҖӮвҖқ

дёүгҖҒ欧жҙІдј з»ҹдёҺдәҡжҙІеҙӣиө·пјҡе…Ёзҗғж јеұҖзҡ„зў°ж’һ

иӢұеӣҪгҖҒз‘һеЈ«гҖҒиҚ·е…°зӯү欧жҙІеӣҪ家еҚ жҚ®иҚүең°жӢ”жІіз»ҹжІ»ең°дҪҚгҖӮ72 еІҒзҡ„иӢұеӣҪиҖҒе°ҶзҗҶжҹҘеҫ·гғ»еҹәзү№еҲ©д»ҺдәӢжӢ”жІі 54 е№ҙпјҢд»–жүҖеңЁзҡ„зӨҫеҢәйҳҹдјҚз”ұж•ҷеёҲгҖҒе·Ҙдәәз»„жҲҗпјҢжҜҸе‘Ёи®ӯз»ғдёүж¬ЎпјҢе°ҶжӢ”жІіи§Ҷдёә вҖңйӮ»йҮҢжғ…и°Ҡзҡ„зәҪеёҰвҖқгҖӮеҫ·еӣҪж•ҷз»ғж–Ҝзү№еҮЎгғ»жө·жӣјејәи°ғпјҡвҖңжҲ‘们зҡ„дҝұд№җйғЁдј жүҝзҡ„дёҚд»…жҳҜжҠҖе·§пјҢжӣҙжҳҜвҖҳзЈЁж„Ҹеҝ—вҖҷзҡ„зІҫзҘһ вҖ”вҖ” жңүж—¶дёҖеңәжҜ”иөӣиғҪжӢүй”ҜеҚҒеҲҶй’ҹгҖӮвҖқ

дәҡжҙІеҠӣйҮҸзҡ„йҖҶиўӯд№Ӣи·Ҝ

дёӯеӣҪеҸ°еҢ—йҳҹзҡ„е…ӯиҝһеҶ жү“з ҙдәҶ欧жҙІеһ„ж–ӯпјҢе…¶жҲҗеҠҹжәҗдәҺ科еӯҰи®ӯз»ғпјҡйҳҹе‘ҳе№ҙйҫ„ 18-28 еІҒпјҢйҮҮз”Ё вҖңеҠЁжҖҒе№іиЎЎи®ӯз»ғжі•вҖқ жҸҗеҚҮзҲҶеҸ‘еҠӣпјҢеҗҢж—¶йҖҡиҝҮз‘ңдјҪеўһејәж ёеҝғзЁіе®ҡжҖ§гҖӮж—Ҙжң¬йҳҹеҲҷеҮӯеҖҹ вҖңдёүж®өејҸеҸ‘еҠӣвҖқ жҠҖжңҜи·»иә«дё–з•Ңдёүз”ІпјҢе…¶еӣҪйҷ…жҺ’еҗҚдёҺдёӯеӣҪ并еҲ—гҖӮеӣҪйҷ…жӢ”жІіиҒ”еҗҲдјҡеүҜдё»еёӯзҡ®зү№гғ»жҲҙе°”еқҰиЁҖпјҡвҖңдәҡжҙІйҖүжүӢзҡ„иҝӣжӯҘйҖҹеәҰд»ӨдәәжғҠеҸ№пјҢжңӘжқҘе®ӨеӨ–жӢ”жІіе°Ҷе‘ҲзҺ°еӨҡжһҒз«һдәүж јеұҖгҖӮвҖқ

еӣӣгҖҒдёӯеӣҪзјәеёӯзҡ„иғҢеҗҺпјҡд»Һж°‘дҝ—еҲ°з«һжҠҖзҡ„иҪ¬еһӢд№Ӣеӣ°

дёӯеӣҪзЎ¬ең°жӢ”жІіж°ҙе№ідё–з•ҢйўҶе…ҲпјҢеҘіеӯҗйҳҹеӨҡж¬Ўж–©иҺ·еӣҪйҷ…иөӣдәӢеҶ еҶӣпјҢдҪҶиҚүең°жӢ”жІіиө·жӯҘиҫғжҷҡгҖӮжҲҗйғҪдё–иҝҗдјҡеӣ еҸӮиөӣиө„ж јйңҖдё–з•ҢиҚүең°й”Ұж ҮиөӣеүҚе…ӯеҗҚпјҢдёӯеӣҪйҳҹйҒ—жҶҫзјәеёӯгҖӮдёӯеӣҪжӢ”жІіеҚҸдјҡдјҡй•ҝдҪ•зҸҚж–ҮжҢҮеҮәпјҡвҖңиҚүең°жӢ”жІіеҜ№еңәең°гҖҒиЈ…еӨҮиҰҒжұӮжһҒй«ҳпјҢеӨ©з„¶иҚүзҡ®ж №зі»ж·ұеәҰйңҖиҫҫ 15 еҺҳзұід»ҘдёҠпјҢз»ҙжҠӨжҲҗжң¬жҳҜзЎ¬ең°зҡ„ 5 еҖҚгҖӮвҖқ

д»ҺйҫҷжёёеҲ°жҲҗйғҪпјҡжң¬еңҹеҢ–жҺўзҙў

2024 е№ҙпјҢдёӯеӣҪйҰ–ж¬ЎдёҫеҠһе…ЁеӣҪиҚүең°жӢ”жІій”Ұж ҮиөӣпјҢеҗёеј•дҝ„зҪ—ж–ҜгҖҒи’ҷеҸӨеӣҪзӯү 17 ж”ҜйҳҹдјҚеҸӮиөӣпјҢйҫҷжёёеҺҝйҖҡиҝҮ вҖңдҪ“иӮІ + ж–Үж—…вҖқ жЁЎејҸжҺЁеҠЁйЎ№зӣ®жҷ®еҸҠгҖӮйһҚй’ўжӢ”жІійҳҹдҪңдёәеӣҪеҶ…е”ҜдёҖиҒҢдёҡйҳҹпјҢжӯЈе°қиҜ•е°Ҷз”°еҫ„и®ӯз»ғж–№жі•иһҚе…ҘиҚүең°жӢ”жІіпјҢзӣ®ж ҮеңЁ 2027 е№ҙдё–иҝҗдјҡеҸ–еҫ—зӘҒз ҙгҖӮ

дә”гҖҒи¶…и¶Ҡиғңиҙҹзҡ„иҒ”з»“пјҡдёҖж №з»іеӯҗзҡ„дё–з•ҢиҜӯиЁҖ

еңЁжҲҗйғҪдё–иҝҗдјҡиөӣеңәпјҢз»ізҙўдёҚд»…жҳҜз«һжҠҖе·Ҙе…·пјҢжӣҙжҲҗдёәж–ҮеҢ–дәӨжөҒзҡ„жЎҘжўҒгҖӮз‘һеЈ«йҖүжүӢж–Ҝж–Үгғ»ж јжӢүе°јдёҺжҲҗйғҪеёӮж°‘еӯҰд№ вҖңе…„ејҹдјҷпјҢйӣ„иө·вҖқ зҡ„еҠ©еЁҒж–№иЁҖпјҢиҚ·е…°иҝҗеҠЁе‘ҳжқ°дјҰгғ»е°јд№Ңж–Үиө«дјҠж–Ҝеҗ‘еҜ№жүӢи®Ёж•ҷеә”еҜ№ж№ҝзғӯеӨ©ж°”зҡ„жҸЎз»іжҠҖе·§гҖӮеҫ·еӣҪж•ҷз»ғж–Ҝзү№еҮЎгғ»жө·жӣјзҡ„иҜқйҒ“еҮәзңҹи°ӣпјҡвҖңдёӯеҝғзӮ№дјҡ移еҠЁпјҢдҪҶжҲ‘们зҡ„жүӢе§Ӣз»ҲжҸЎзқҖеҗҢдёҖж №з»іеӯҗгҖӮвҖқ

иҝҷйЎ№иө·жәҗдәҺдёӯеӣҪзҡ„еҸӨиҖҒиҝҗеҠЁпјҢеҰӮд»ҠжӯЈд»Ҙе…Ёж–°зҡ„з«һжҠҖеҪўжҖҒиҝһжҺҘдё–з•ҢгҖӮеҪ“ 72 еІҒзҡ„иӢұеӣҪиҖҒе°ҶдёҺ 18 еІҒзҡ„дёӯеӣҪеҸ°еҢ—йҖүжүӢеңЁиөӣеҗҺзӣёжӢҘпјҢеҪ“欧жҙІејәйҳҹдёҺдәҡжҙІж–°з§ҖеңЁиҚүзҡ®дёҠеҲҶдә«жҲҳжңҜпјҢжӢ”жІіж—©е·Іи¶…и¶ҠиғңиҙҹпјҢжҲҗдёәдәәзұ»еӣўз»“зІҫзҘһзҡ„жңҖдҪіжіЁи„ҡгҖӮжӯЈеҰӮеӣҪйҷ…жӢ”иҒ”зҡ„еҸЈеҸ·пјҡвҖңдёҖж №з»іпјҢдёҖдёӘдё–з•ҢгҖӮвҖқ

米兰官网,米兰·(milan),米兰官网登录入口,米兰官方网站,milan.com